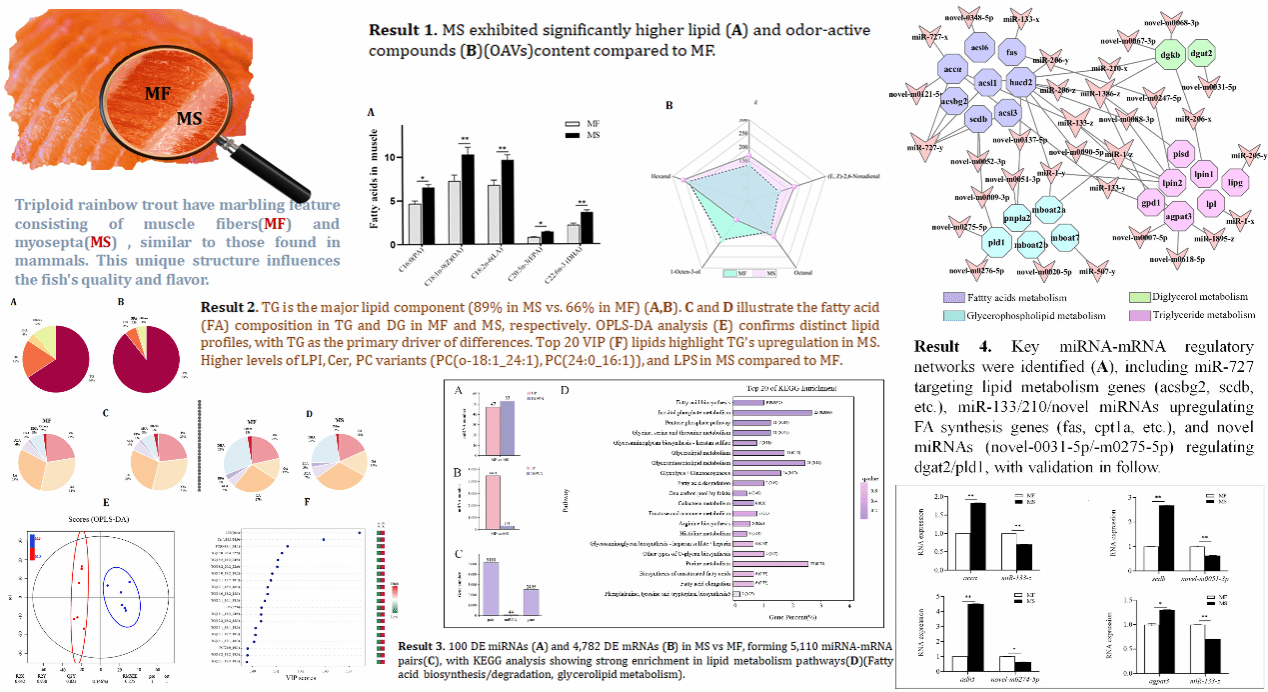

虹鳟(Oncorhynchus mykiss)隶属于鲑形目(Salmoniformes)、鲑科(Salmonidae)、太平洋鲑属(Oncorhynchus),是世界上广泛养殖的冷水性鱼类。三倍体虹鳟是通过人工诱导染色体加倍产生的虹鳟商业品种,因其具有不育特性使代谢能量更多分配于体细胞生长,有生长速度快、营养价值高等优势,青海省是国内最大的养殖产地。三倍体虹鳟能够利用高脂饲料并将脂肪大量沉积于肌肉之中,这不仅能减轻对环境的负荷还对鱼肉品质提升有着积极的影响。经过2-3年的养殖周期,三倍体虹鳟体重可达约3公斤,其鱼片呈现出独特的红色和白色条纹相间排布的“大理石纹”特征。其中红色条纹被称为肌节或肌纤维(MF),主要由肌细胞构成。白色条纹被称为肌间隔(MS),由肌内结缔组织和肌内脂肪组成。肌纤维和肌间隔共同构成了鱼片的可食用部分,是决定虹鳟品质的重要组成。然而,关于虹鳟肌肉“大理石纹”的品质异质性和差异化的调控机制仍不清楚。

青海大学生态环境工程学院孟玉琼教授团队,基于脂质组学和全转录组学测序技术,成功构建了三倍体虹鳟肌肉异质性miRNA-mRNA调控网络,并通过qPCR验证了关键基因表达水平。结果表明,MS因其富含甘油三酯(TG)、溶血磷脂酰肌醇(LPI)、神经酰胺(Cer)、磷脂酰胆碱(PC)、溶血磷脂酰丝氨酸(LPS)以及多种脂肪酸(FA)成分,成为鱼肉风味的主要贡献者。为进一步探究其内在机制,本研究通过miRNA-mRNA测序发现,MF与MS组间共有100个miRNA和4782个mRNA差异表达。这些差异表达的mRNA主要参与多种脂质代谢通路。通过构建差异表达的miRNA–mRNA互作网络,我们发现miR-727、miRNA-133和miR-210通过靶向调控hacd2、fas等一系列基因,在FA代谢调控中发挥关键作用。此外,miR-1和miR-133通过靶向lpl、lipin2等基因促进MS中甘油三酯(TG)的积累;novel-m0348-5p通过调控acsl6的表达,增加MS中LPS-DHA的沉积。同时,miR-206、novel-0031-5p和novel-0137-5p可通过上调mboat2、dgat2等基因,调控MS中的二酰甘油和甘油磷脂代谢。综上,本研究为深入理解虹鳟“大理石纹”的形成机制以及品质调控的分子基础提供了新的见解。

相关研究结果以“A miRNA-mRNA study reveals the reason for quality heterogeneity caused by marbling in triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets”为题于2025年3月22日在中科院二区TOP期刊Food Bioscience(IF: 5.9)在线发表。青海大学生态环境工程学院博士研究生石发烈为第一作者,青海大学孟玉琼教授和马睿教授为共同通讯作者。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212429225005978